Geschichten aus Wittenberg und von Wittenbergern – gegen das Vergessen

Hannikel

Hannikel nannte man den Räuberhauptmann, der sich Mitte bis Ende des 18. Jahrhundert in Württemberg um Calw, Horb, Sulz und Freude-nstadt herum aufhielt *. Genauer gesagt in der Nähe von Lützenhardt, seine Mutter soll zeitweise in Lützenhardt gewohnt haben. Sein bürgerlicher Name war Jacob Reinhard. Er hauste dort mit seiner ganzen Bande von 35 Personen versteckt in dem großen Waldgebiet in einem tiefen Geländeeinschnitt zwischen den Ortschaften Bösingen und Lützenhardt, der heute noch die Flurbezeichnung „Hanikelsgraben“ hat. Auf den Streifzügen der Bande soll es nicht zimperlich zugegangen sein. Daher nannte man in den umliegenden Ortschaften einen Mann, der sich brutal oder gewalttätig aufführte einen „Hannikel“. Dieser Name wurde zu einer allgegemeinen Bezeichnung für gewalttätige Personen*. Die Auswanderer aus der Umgebung, die zahlreich aus dieser Schwarzwaldgegend in Wittenberg eingewandert sind, nahmen diese Bezeichnung mit. So nannte man auch in Wittenberg einen Menschen, der sich ungehobelt oder gar bösartig aufführte: „Des isch aber a rechter Hannikel“. Die späteren Generationen wussten ganz sicher nicht mehr woher dieser Ausdruck stammte, den ihre Vorfahren einst nach Wittenberg mitgebracht hatten.

1.*„Räuberleben“von Lukas Hartmann. 2.* Aus „Dörfer und Weiler im Wald“

Doppel-Dock (Toppeltock), nach Erzählungen unserer Mutter

Geschichten über Doppel-Dock, oder Toppeltock, gab es viele in Bessarabien. Er war bekannt dafür, dass er von den Reichen nahm und den Armen gab.

Rosina Rath, ✲ 1884, die älteste Schwester meiner Mutter, heiratete 1906 Johann Georg Widmer, ✲ 1883. Er war der Sohn von Jakob Widmer, ✲ 1846, verheiratet 1866 mit Dorothea Necker, ✲ 1849. Der Hausname war „s`Jochama“, nach Dorotheas Vater Joachim Necker, ✲1817, er war der Doppel-Dock-Beschützer. Man erzählte in der Familie, wenn dieses Ehepaar in Streit geriet, bekam Dorothea von ihrem Mann Jakob vorgehalten: „Du bischt doch vom Doppel-Dock!“. Von 13 Kindern aus der Familie des Joachim Necker überlebten nur sechs Töchter. Auch der Onkel meiner Mutter, Christian Rath, ✲ 1849, war mit den Töchtern des Doppel-Dock Beschützers verheiratet. In 1. Ehe 1869 mit Carolina Necker, ✲ 1852 und in 2. Ehe 1870 mit Justina Necker, ✲ 1856. Der Vater dieser Töchter, Joachim Necker, gewährte diesem bessarabischen „Robin Hood“ einmal Schutz und Gastfreundschaft vor seinen Häschern. Dass wiederum Doppel-Dock seinen Beschützer auch beschützte, beschreibt die Geschichte wie der Nachbar Andreas Widmer, ✲ 1824, er war der Vater von obigem Jakob und auch von Andreas, ✲ 1856, in ganz Bessarabien geschätzter und bekannter Duma Abgeordneter, seinen Nachbarn und Gegenschwähr Joachim Necker nach Kischinew begleitete. Es wurde berichtet, was die beiden auf dieser Fahrt nach Kischinew erlebten. Ihnen stellte sich plötzlich Doppel-Dock in den Weg, als dieser seinen Freund Joachim Necker erkannte, gab es ein freudiges Wiedersehen. Vor der Weiterfahrt brach Doppel-Dock einen großen Zweig von einem Baum und reichte ihn dem Necker mit den Worten: Er solle den Zweig hochheben wenn seine Gesellen ihm den Weg versperren würden. Andreas Widmer sei es gar nicht wohl bei dieser Sache gewesen. Als ihnen dann tatsächlich die Räubergesellen den Weg versperrten und Necker durch das Hochheben des Zweiges die Fahrt fortsetzen konnte, soll er sehr erleichtert gewesen sein.

In der Familie erzählte man auch wie Doppel-Dock zu seinem Namen kam: Die Familie, die ihn als kleines Findelkind aufzog, hatte eine schwäbische Magd. Weil dieser kleine Bub ein sehr hübsches Gesichtchen hatte und sehr pummelig war, sagte diese Magd: „Du bischt a doppelte Dock“. Eine Dock – auch Dogg - ist im Schwäbischen eine Puppe – also: „Du bist eine doppelte Puppe“. (Schwäbisch: Die Mädla dockelet oder doggelet - sie spielen mit der Puppe.) (H. E. Fichtner schreibt in seinen Erzählungen immer von Toppeltock - vielleicht kannte er die Bedeutung „Dock“ oder „Dogg“ aus dem Schwäbischen nicht).

Hausnamen und Necknamen in Wittenberg

Mit dem Einwanderer Andreas Widmer, ✲ 1755, wanderten gleich sechs erwachsene Söhne in Wittenberg ein. Um die zahlreichen Nachkommen auseinander zu halten, war man gezwungen sie mit Hausnamen, bzw. Namen die auf den Großvater oder Vater hinwiesen, zu unterscheiden. Man nannte sie s`Friederles, s`Hansjerga, s`Maardes, s`Jerga. s`Chrischtianles, s`Bläses, nach dem Schwiegervater Blasius Wölfe, d`r lang Hansjerg – auf seine Größe und Schmiedjerga – auf den Beruf hinweisend.

Neckerschreiber, er war Gemeindeschreiber, Schmiednecker, Bauranecker, s`Anndorles, nach der Mutter Anna Dorothea Bohnet, s`Jochama nach Joachim Necker, s`Conrada nach Conrad Necker, s`Hansmaardes nach Hans Martin Schlenker, s`Bernada nach Bernhard Bohnet. Auf den Walz-Hof eingeheirateten Flaig nannte man s`Walza, s`Philippa nach dem Einwanderer Philipp Schmied, s`Wilhelma nach Wilhelm Vossler, s`Vosslermaardes nach dem Einwanderer Martin Vossler, s`Rathles nach dem Einwanderer Andreas Rath, s`Hansmärdes nach

dem Einwanderer Johann Martin Sackmann. Bei der Erkundigung wo jetzt der kleine Bub wohl hingehöre, sagte man: „Ha, des isch doch s`Friederles Hansjerg seim Andres sei Jaköble“. Mit dieser Erklärung wusste man sofort wo dieser kleine Bub hingehörte. Damit hat man gleich vier Generationen aufgezählt und kam zurück bis zu dem Einwanderer.

Necknamen entstanden durch Begebenheiten, die man mit einer Person in Verbindung brachte. Es gab einen „Paleschtena Hannes“, dieser Name entstand durch die Äußerung seines Vaters, weil der Sohn Johannes ledig blieb: „Vorher treibt der d`Beck – die Böcke - nach Paleschtena (Palästina) und wieder z`ruck, bis der a Weib fendet“. Dann gab es einen „Ziebereklaiber“ - dieser Klaiber war nach Sibirien ausgewandert und kam wieder zurück. D`r Bukkareschter, er war einmal in Bukarest. Einen anderen nannte man „ d`r Häschtamesserle“ - durch die Frage entstanden: „hast du ein Messerle“. Zu einem anderen sagte man „Zibulle“ - rumänisch Zwiebel – er wurde bei seinen Äußerungen sehr bissig. Ein anderer war „d`r Barfußvossler", er lief immer barfuß, sobald es das Wetter zuließ.

1918 – die rumänische Zeit

Über das vorherige Geschehen, noch zur russischen Zeit, möchte ich die Berichte unserer Eltern hier festhalten. Beide konnten sich noch sehr gut erinnern, dass die Wagen fertig gepackt auf den Höfen standen zum Abtransport auf den nächsten Bahnhof. Von dort aus sollte die bessarabiendeutsche Bevölkerung durch die bolschewistische russische Regierung nach Sibirien transportiert werden. Diese neue Regierung traute den Deutschen nicht, oder meinten die Deutschen würden zu mächtig, daher wollte man sie weit weg deportieren. Die Bevölkerung hatte für diese Ausweisung mit Lebensmitteln vorgesorgt. Es wurde geschlachtet, das Fleisch angebraten und in irdene (Ton) Töpfe geschichtet, mit heißem Schmalz abgedeckt und zugebunden. Auch Brot auf Vorrat gebacken. Außer den Lebensmitteln waren alle andern nötigen Dinge für die Familie bereits eingepackt und auf dem Wagen verstaut. Doch es kam anders. Der strenge Winter 1917/18 mit sehr viel Schnee verhinderte den Transport zu den Bahnhöfen. Rumänien besetzte Bessarabien.Wir konnten bleiben und wurden rumänische Staatsbürger.

Ab dieser Zeit war alles anders in Bessarabien, sehr gut von Paul Rath im Wittenberg Buch beschrieben. Die zaristische Zeit vermisste man sehr. Ob in der Verwaltung, im täglichen Leben oder beim Militär. Was den Handel betraf, war es früher um einiges besser. Wenn der „Schnittjud“, der Jude, der mit Stoffballen als Schnittware handelte, mit seinem Wagen durch das Dorf zog, gab es nur noch „broste“ (minderwertige) Ware, die nicht mehr aus Lodz kam wie in der Zarenzeit. Auch der Diebstahl, besonders der Pferde nahm zu. Ab dieser Zeit mussten die Pferde mit Brandzeichen gekennzeichnet werden. In einigen Fällen aus Wittenberg konnten an Hand der Brandzeichen die gestohlenen Pferde, an den Füßen gefesselt, bei den Rumänen wieder gefunden werden. Einen großen Einschnitt gab es beim Militär. Konnten die Deutschen, die zum rumänischen Militär mussten, die rumänische Sprache nicht verstehen, gab es Prügel und das nicht zu knapp. Die Verpflegung bestand morgens, mittags und abends aus Mamaliga (Maisbrei - Polenta). Mit geflickten und verlausten Uniformen kamen diese Söhne nach Hause in den Urlaub. Als erstes heizten die Mütter den Waschkessel an, die Uniformen wurden regelrecht ausgekocht um die Kleiderläuse abzutöten. Während der zaristischen Zeit brachten diese Söhne in ihren sauberen zaristischen Uniformen aus ihrer Garnisionsstadt Köstlichkeiten für ihre jüngeren Geschwister mit. Doch nun packten die Mütter für ihre Söhne Lebensmittel ein, wenn sie wieder gehen mussten - und nicht zu wenig davon für Bestechungen ihrer Vorgesetzten.

Oberpastor Daniel Haase

Im Heimatbuch Wittenberg kommt auf Seite 93 der Bericht aus der DZB, Deutsche Zeitung Bessarabiens, von 1939, meines Großvaters Johannes Rath, ✲ 1861 - ✝ 1940, in dem er sich über die Aufteilung des Kirchspiels Tarutino und die Anschuldigungen an Oberpastor Haase wehrte. Johannes Rath war nicht nur bei der Auswahl Pastor Haases für das Kirchspiel Tarutino dabei, sondern war auch lange Jahre im Kirchenrat in Wittenberg und eine Zeitlang Postar. Ein Postar hatte die Aufgabe mit seinem Gespann Persönlichkeiten, auch amtliche Schriftstücke nach Tarutino oder Kischinew zu fahren und den Pastor alle vier Wochen an den Sonntagen in Tarutino abzuholen und wieder zurück zu fahren. (An den übrigen Sonntagen predigte der Küsterlehrer). Dadurch entstand eine freundschaftliche Vertrautheit zwischen diesen beiden Männern. Johannes Rath war ein geradliniger und ehrlicher Mann. Tarutino war unser Kirchspiel Ort. Ab 1938 sollte Alt-Posttal unser Kirchspiel Ort werden, doch das stand nur auf dem Papier. In der Zeit der Anschuldigung an Oberpastor Haase, wegen Geld Veruntreuung durch ihn, empörte sich ganz Wittenberg über diese Anschuldigungen, die sie für unwahr hielten*. Wie es am Ende auch war. Er passte den braunen Machthabern, die in den dreißiger Jahren auch in Bessarabien ihre Macht ausbreiteten, nicht in ihr Konzept, so wurde von ihnen mit allen Mitteln nach Fallstricken gegen ihn gesucht.

(* Die Wittenberger sahen ihn als einen der Ihren an, denn seine Vorfahren wanderten in Wittenberg ein. Sein Vater Johann Georg wurde 1837 in Wittenberg geboren, er heiratete 1858 nach Alt-Elft.)

Während der Besprechungen zu unserem Wittenberg Buch bei uns zu Hause, mit meinen Eltern, Paul Rath, Johannes und Albert Vossler, diskutierten wir ausgiebig über dieses Thema Oberpastor Haase - auch folgende Begebenheit: An einem Sonntag während der Zeit der Anschuldigungen und Verhöre gegen Oberpastor Haase, traf sich eine aufgebrachte Gruppe junger Männer, bewaffnet mit Sensen und Hacken, vor der Kirche. Sie wollten Pastor Schlenker den Eintritt in die Wittenberger Kirche verwehren, wegen der Anschuldigungen an Oberpastor Haase. Gleichzeitig wollten sie auch damit zum Ausdruck bringen, dass man gegen den neu ernannten Oberpastor war. Nur durch das umsichtige und besonnene Handeln der älteren Bewohner, darunter auch Johannes Rath, die den hitzigen jungen Männern nahe legten, dass sie damit nur den Falschen treffen würden, gab die erboste Gruppe nach und machte den Weg frei für Pastor Schlenker. Oberpastor Haase, dieser „Moses in der Wüste“, wie ihn Pastor Kern im Heimatbuch der Bessarabiendeutschen beschreibt, starb schließlich an gebro-chenem Herzen – nämlich an der Übermacht der damaligen Macher.

Der Russ

Als 1940 die Versammlungen zur Umsiedlung stattfanden, war unser Nachbar Johannes Kugele, ✲ 1881, gar nicht begeistert, dass man uns nach Deutschland umsiedeln wollte. Er beteuerte immer wieder: „Was sollet mir in Deitschland, ihr kennet eich gar net vorschhtella, wie arm dia Leit en Deitschland send“. Diese Armut hatte er selbst erlebt und gesehen, als er im 1. Weltkrieg 1916 als russischer Soldat in Deutscher Kriegsgefangenschaft war. Oft berichtete er wie karg und steinig die Böden dort waren, während es hier bei uns eine tiefgründige fruchtbare Schwarzerde gab. Er erzählte auch, wie er als Gefangener in russischer Uniform in Süddeutschland auf einen schwäbischen Bauernhof kam - es muss auf der Schwäbischen Alb gewesen sein, den steinigen Böden nach zu urteilen von denen er sprach. Die Bewohner des Hofes standen mit einigen Kindern auf dem Hof und erwarteten ihn, den „Russ“. Keiner sagte etwas. Die Menschen, weil sie glaubten der Russe versteht uns sowieso nicht, und er getraute sich auch nichts zu sagen. Bis er sich dann doch ein Herz nahm und ein kleines Mädchen, das schüchtern abseits im Hof stand, ansprach und sagte: „Ja, Mädle wie heischt du denn?“ Darauf lief das Mädle zur Mutter und rief ganz laut: „Mama, Mama der Russ schwätzt so wie mir (wir)!“.

Flucht 1945

Unsere Flucht begann am 18. Januar 1945. Dieser Januar war bitter kalt. Wir sind auf Anraten der Ärztin mit dem Zug gegangen. Ich hatte starke Bauchschmerzen und sie vermutete bei mir eine Blinddarmentzündung. Mit dem beladenen Planwagen ist unser polnischer Knecht Alusch alleine losgezogen, weil unser Vater mit dem „Volksturm“ zur „Verteidigung“ zurück bleiben musste. Alusch kehrte mit dem Wagen wieder um und fuhr zurück, wie andere bekannte Flüchtlingsfamilien aus unserem Ort, die ihn gesehen und unserer Mutter bei einem erzwungenen Aufenthalt berichtet haben. Wir wissen nicht, ob er wieder bei ihm zu Hause angekommen, oder ob er der Roten Armee in die Hände gefallen ist. Im Nachhinein konnten wir ihn gut verstehen, er wollte nicht weg von daheim.

Wir, unsere Mutter, mein Bruder 8 Jahre und ich 10 Jahre alt, hatten nicht viel Gepäck dabei. Oft mussten wir aus dem Zug heraus und zu Fuß weiter, weil der Zug wieder zurück musste. Mit anderen Verwandten, Frauen und Kindern, alle ohne Männer, kamen wir mit vielen Unterbrechungen über Gollub, Thorn, Bromberg, Schneidemühl, Deutsch Krone, Landsberg/Warthe bis Pyritz. Auf der Strecke von Deutsch Krone nach Landsberg suchten wir bei einem längeren Aufenthalt nach etwas Essbarem und einer Unterkunft für die Nacht. Weiter abseits eines Bahnhofes kamen wir auf einen Gutshof. Dort befanden sich schon sehr viele Flüchtlinge.Wir bekamen eine heiße Milchsuppe die uns aufwärmte. Für uns Neuankömmlinge räumte man den Schafstall. Dankbar waren wir in dieser Kälte ein Dach über dem Kopf zu haben und haben den Gestank des Schafsmistes in unserer großen Not geduldig ertragen. In Pyritz angekommen fanden wir in einem Schulgebäude für kurze Zeit Unterkunft. Die Russen waren schon sehr nahe und beschossen die Stadt. Mit vielen anderen Menschen suchten wir im Kohlenkeller der Schule Schutz. Als die Schule getroffen wurde und schon brannte, kam ein Pfarrer in den Keller und bat uns den Keller zu verlassen. Durch die Einschüttschächte für die Kohlen krochen wir heraus. Dort ließen wir unser letztes Gepäck zurück. Wir hatten nun nichts mehr, nur das was wir am Körper trugen.Unsere Mutter trug das Geld und unsere Papiere, die Ausstellungen und Abschriften aus den Kirchenbüchern von Wittenberg, die wir für den „arischen Nachweis“ benötigten und unsere Einbürgerungsurkunde in einem selbst genähten Brustbeutel um den Hals und hat so unsere Papiere gerettet. (Vier Jahrzehnte später waren diese Papiere die Grundlage meiner Ahnenforschung. Dafür danke ich heute noch unserer Mutter).

In dieser Nacht sind wir zu Fuß Richtung Norden gelaufen, die Angst trieb uns vorwärts. Taghell wurde unser Weg erleuchtet durch die Einschläge der russischen Geschosse hinter uns. Der lange stumme Zug von hunderten Menschen kam ins Stocken, wenn ein alter oder kranker schwacher Mensch zusammenbrach und man ihn am Straßenrand im Schnee in ein eisiges Bett legte zum ewigen Schlaf. An Hunger verstorbene Säuglinge und Kleinkinder, die von ihren Müttern nicht mehr weiter getragen werden konnten, fanden auf die gleiche Weise ein Bettchen. Mit einem weißen Leinentuch aus kaltem Schnee deckte man sie zu. Es war ein unbeschreiblich beklemmender stiller Jammer, voller Verzweiflung und Zweifel an Gott, dass er dies zuließ.

Diese lange schreckliche Nacht werde ich nie vergessen solange ich leben darf. Als wir Stargart erreichten, halfen uns deutsche Landser auf den letzten von Osten kommenden offenen Güterzug zu steigen. Es standen so viele Menschen in den Waggons, wir konnten nicht umfallen. Um den 23. Februar kamen wir über Stettin in Schwerin Mecklenburg, und am 26. oder 27. Februar 1945 in Neuhaus/Elbe an, dem Ende unserer Flucht. Dort holte uns ein russischen Knecht mit dem Pferdefuhrwerk ab, den der Bauer, bei dem wir eingewiesen wurden, an den Bahnhof geschickt hatte. Von diesem Knecht erhielten wir nach fünf Woche Flucht und Hunger sein Vesperbrot, welches die Bäuerin für ihn mitgegeben hatte - es war das beste Leberwurstbrot, das ich je gegessen habe.

--------------------------------

Das Wittenberger Ehepaar Johannes Rath, ✲ 1911, und Maria Keller, ✲ 1918, wurden 1945 auf der Flucht von den Rotarmisten eingeholt. Die Frau von den Soldaten vergewaltigt und zu Tode gequält und der Mann erschlagen, als er sich bei dieser Tat wehrend und schützend für seine Frau einsetzte. Die beiden kleinen Mädchen, sieben und fünf Jahre alt, nahm die Tante der Getöteten, Anna Maria Rath, geb. Hauser, ✲ 1885, in Obhut.

------------------------------

Bei meinen Führungen im Museum erzählten mir viele Besucher über ihre Erlebnisse auf der Flucht. So berichtete eine Besucherin wie ihre Familie, die Mutter, ihre elfjährige Schwester, ein kleines Brüderchen, noch ein Kleinkind, und sie mit sechs Jahren, die Rotarmisten einholten. Ihre Mutter wurde vor den Augen der Kinder auf dem Wagen erschossen. In Panik und Verzweiflung nahm ihre große Schwester sie an der Hand und sie liefen die ganze Strecke wieder in die Richtung zurück aus der sie gekommen waren. Sie fanden wieder das Dorf aus dem sie kamen. Dort trafen sie ihre polnische Magd, die sie mit zu sich nach Hause nahm. Bei der Familie dieser Magd waren die beiden Mädchen, bis ihre Großeltern sie durch den Suchdienst des Roten Kreuzes wieder fanden. Sie kamen dann nach Deutschland zu ihren Großeltern. Was aus ihrem kleinen Brüderchen geworden ist, konnte nie geklärt werden.

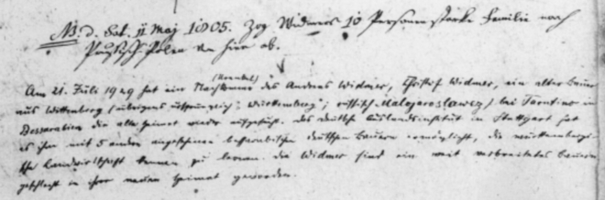

Kopie aus dem Seelenregister von Marschalkenzimmern 1799 Band 20

Den 11. May 1805 zog Widmers 10 Personen starke Familie nach Preußisch-Polen von hier ab.

Eintrag in das Seelbuch 1929 an gleicher Stelle wie 1805 bei der Auswanderung der Familie Widmer:

Am 21.Juli 1929 hat ein Nachkomme, Urenkel des Andreas Widmer, Christoph Widmer, ein alter Bauer aus Wittenberg (übrigens „Württemberg“; russische Malojaroslawitz) bei Tarutino in Bessarabien) die alte Heimat wieder aufgesucht. Das Deutsche Auslandsinstitut in Stuttgart hat es ihm mit 5 anderen angesehenen bessarabischen Bauern ermöglicht, die württembergische Landwirtschaft kennen zu lernen. Die Widmers sind ein weitverbreitetes Bauerngeschlecht in ihrer neuen Heimat geworden.

-------------------------

Wie er sich wohl zur schwäbischen Landwirtschaft und den vielen Kuhgespannen der Bauern geäußert hat, ist leider nicht überliefert. Vielleicht ging es ihm wie Johannes Kugele, der im 1. Weltkrieg im Württem-bergischen auf der Schwäbischen Alb als russischer Kriegsgefangener war und bei der Umsiedlung 1940 immer beteuerte: „Was sollet mir in Deitschland – ihr kennet eich garnet vorschtella, wie arm dia Leid en Deitschland send.“

Einige Aussprüche von Christoph Widmer, die bezeugen seinen wachen Geist und die sprichwörtliche schwäbische Sparsamkeit, die die Schwaben - die Wittenberger - auch in Bessarabien nicht abgelegt haben.

Zu einem Reporter sagte er, der ihn 1929 nach dem Theaterbesuch in Stuttgart die „Meistersänger von Nürnberg“, fragte, wie es ihm gefallen hätte mit den vielen Sängern auf der Bühne: „No was des o koscht - weniger dädets au!“

Als in den 1920er Jahren entschieden werden sollte, ob dem Oberpastor in Tarutino zur Unterstreichung seines Amtes und seiner Würde eine goldene Amtskette verliehen werden sollte, sagte Christoph Widmer, der zu der Zeit im Wittenberger Kirchenrat war: "Ja, i ben dafir, wenn’s Paschtora selber zahlet.“

Kolonistenwagen

Nachdem wir unsere Zusage Herrn Ingo Isert, dem Vorsitzenden des Bessarabiendeutschen Museums in Stuttgart, gegeben hatten, als ehrenamtliche Mitarbeiter im Museum bei der Familienkunde zu beginnen, war es der Wunsch des verstorbenen Arnold Seitz, immer mittwochs mit ihm zusammen zu arbeiten.

Arnold führte mich erst einmal durch das Museum. Denn das sollte auch eine meiner Aufgaben werden, wenn Besucher kamen, diese durch das Museum zu führen, so dass ich bei Fragen auch etwas erklären konnte. In der Familienkunde kannte ich mich aus, doch das Führen durch das Museum war neu für mich. In bester Erinnerung blieb mir die Geschichte des Kolonistenwagens, die ich dann auch den Besuchern weitergab.

Dieser Wagen gehörte einmal der Familie Jakob, ✲ 1890, und Sohn Friedrich, ✲ 1924, Sackmann aus Wittenberg. Sie wohnten nach der Flucht in Tamm/Württ. Dort hatte Herr Christian Fieß, der Sammler für das Museum und Mitbegründer des Bessarabiendeutschen Heimatmuseums, diesen Wagen entdeckt. Nach langen Verhandlungen gab Friedrich Sackmann diesen Wagen schließlich her und lieferte auch folgende Geschichte dazu ab: Zusammen mit seinem Vater begegnete Friedrich Sackmann nach der Ansiedlung in Polen, bei einem Einkauf in der Stadt, einem Gespann mit einem Deutschen Landser. Sie erkannten diesen Wagen als den ihrigen wieder, auch am „Klang“ der Klingelscheibe, die an der Nabe befestigt war. Sie sprachen den Landser an und erklärten demselben, dass dies ihr Wagen wäre und ob sie ihn wiederhaben könnten. Das konnte der Landser nicht entscheiden, sagte ihnen aber wohin sie sich wenden sollte. Gesagt – getan, und die Sackmanns erhielten tatsächlich ihren Wagen wieder. Mit diesem Wagen begab sich die Familie 1945 auf die Flucht, bis sie in Tamm ankamen. Der Wagen hat nun, Dank der Verhandlungstaktik von Herrn Christian Fieß, im Museum der Bessarabien-Deutschen in Stuttgart einen würdigen Platz gefunden.

Kolonistenwagen: 11 508 Wagen und 22 505 Pferde mussten bei unserer Umsiedlung 1940 in Galatz/Donau abgegeben werden. (Wittenberg hatte zu dieser Zeit 4 Orlower Hengste und 550 Stuten, nach Johannes Dölker). Zum Teil blieben die Wagen und Pferde in Rumänien, zum Teil bekam auch die Deutsche Wehrmacht die Gespanne.

Zu beachten ist, dass die Holzreifen der Räder aus einem Stück bestehen, die mit einer Metallspeiche zusammen gehalten und am Metallring der Nabe befestigt sind. Am rechten Vorderrad links oben gut zu erkennen.

Bild: Heimatmuseum Stuttgart

Einen Besucher aus Siebenbürgen hatte ich einmal im Museum zu führen. Dieser war hellauf begeistert von diesem Kolonistenwagen, den er hier vorfand. Er berichtete mir, dass sein Vater 1940 auch einen solchen Wagen von den abgegebenen bessarabischen Wagen ergatterte. Diese Wagen waren in Siebenbürgen sehr begehrt wegen ihrer guten Verarbeitung. Eines Tages gab man in Siebenbürgen bekannt, wer einen solchen Wagen besitze müsse ihn abliefern. Sein Vater wollte diesen nicht mehr hergeben, nahm in auseinander und versteckte ihn unter Stroh in der Scheuer. Doch Jemand hatte den Vater wahrscheinlich verraten. Eines Tages kamen zwei Milizen auf den Hof und forderten den Vater auf, den Wagen heraus zugeben. Durch das anfängliche Leugnen des Vaters, dass er keinen Wagen besitze, wurde die Situation immer brenzliger. Sie drohten ihm mit Erschießung. Der Besucher, er war zu der Zeit noch ein Kind, bangte mit seiner Mutter und seinen Geschwistern um den Vater. Als der Vater merkte, dass diese Beiden ihn ohne weiteres erschießen würden, führte er sie schließlich in die Scheuer. Dort musste er dann den Wagen im Beisein der Milizen vom Stroh befreien, wieder zusammenbauen und schweren Herzens hergeben.

Die Schwabenumsiedler

Im Herbst 2005 kam eine einzelne junge Frau in das Museum und wollte dasselbe besichtigen. Wie immer war meine Frage: Kommen ihre Angehörigen auch aus Bessarabien? „Nein“, sagte sie, „ich möchte das Museum besichtigen, weil ich vor kurzer Zeit in einem Altenheim war und eine Bewohnerin von ihrer Heimat Bessarabien geschwärmt hat“. Sie war sehr interessiert und ich ging auf sie ein und erzählte ihr alles was ich wusste über die Geschichte, die Umsiedlung, die Flucht und meiner Familienforschung. Auch, dass ich das Haus meines Auswanderer Vorfahren mütterlicherseits gefunden habe. Das Haus meines Vorfahren väterlicherseits leider nicht finden konnte, weil der Eintrag über den Verkauf seines Anwesens aus dem Kaufbuch im Archiv herausgerissen war. Am Ende war sie so begeistert, hat sich bedankt und gesagt: „Eine solche Führung hatte ich noch nie“. Im Februar des darauffolgenden Jahres rief eine Frau Palmer bei mir an und fragte, ob ich sie noch kenne? Ich kannte keine Frau Palmer. Sie war die Frau, die ich im Herbst durch das Museum geführt hatte, war Redakteurin des SWR, nun wollte sie einen Film über das Museum machen und ich sollte mitwirken. „Nie im Leben kann ich das, wenn eine Kamera dabei ist“, war meine erste Reaktion, „und entscheiden kann ich das auch nicht“. Aber ich will nur Sie, war ihre Antwort, und Sie können es. Diese Erlaubnis dafür müsste sie sich bei Herrn Ingo Isert einholen. Das hat sie dann auch getan - die Zustimmung dazu hat lange gedauert. Ende Oktober war es dann soweit. Frau Palmer kam zum nochmaligen Interview zu uns nach Hause. In ca. fünf Stunden haben wir die ganze Geschichte noch einmal durchgenommen, dann kam ihr Vorschlag in Pfalzgrafenweiler, dem Auswanderungsort meines Vorfahren mütterlicherseits Anfang November zu beginnen. Was dabei herauskam ist der Film: „Die Schwabenumsiedler“, der im Januar 2007 im SWR3 gesendet wurde.

Der Hirtenjunge

Nachstehende Suche vom 16.05.2013 fand ich im Gästebuch auf der Homepage von Anika Täuber(original):

Gruess Gott. Suche Informationen ueber Familie Mathilde und Johannes Rauschenberger (geb um 1900?) aus Wischinovka in Bessarabien. Sie hatten folgende Kinder: Erna geb 1922, Olga geb.1924, Andreas geb. 1925, Hulda geb. 1927, Anna geb. 1933, Hildegard geb. 1942. Die ganze Familie wurde am 10.10.1941 in unserem Dorf in Polen angesiedelt - ehemaliges Warthelandgebiet. Am 18.01.1945 verliessen sie unser Dorf und seit dieser Zeit habe ich keine Nachricht von ihnen. Ich habe bei den Rauschenbergers als Hirte gedient. Ich wende mich an alle, die mir etwas von der Familie sagen koennen. Fuer jede Information danke ich im Voraus. Eugen Pokora.

Auf diese Anfrage habe ich geantwortet und erfahren, dass die Mail von der Tochter des Suchenden geschrieben wurde, und dass ihr Vater damals so alt war wie die gesuchten Rauschenberger Kinder. Unter meinen umfangreichen erforschten Daten hatte ich diese Familie, die ursprünglich aus Wittenberg kamen. Und Dank der abgeschriebenen Quellen* konnte ich nach ihr suchen. Nach vielen Telefonaten fand ich den Verbleib der Familie Rauschenberger, bzw., dass außer den beiden Töchtern Anna, mit Schlaganfall, kann nicht mehr sprechen, und Hildegard, Verbleib unbekannt, niemand mehr am Leben ist. Diese Mitteilung, unter Angaben der Todesdaten, gab ich an die Tochter weiter, mit den Worten: „Ich hätte so gerne Ihrem Vater noch etwas Erfreuliches mitgeteilt, doch es sollte nicht sein. Sagen Sie Ihrem Vater einen herzlichen Gruß von mir. Er soll die guten Erinnerungen, wenn es die gab, an die Rauschenberger Kinder bewahren und ich wünsche ihm in seinem hohen Alter noch eine erträgliche und zufriedene Zeit. Auch an Sie herzliche Grüße und alle guten Wünsche für Ihre Zukunft“. (*Quellenangaben sind immer sehr wichtig! Ohne diese Angaben ist eine Forschung gleich Null!).

Die Antwort der Tochter (original):

Gruess Gott, liebe Frau Bollinger ich moechte mich recht herzlich fuer Ihre Muehe bedanken. Sie haben mit dieser Mitteilung eine grosse Freude meinem Vater gemacht. Sie sind die erste Person, die uns so genau ueber das Schicksal der Rauschenberger informiert hat Mein Vater ist Ihnen sehr dankbar und wuenscht Ihnen auch alles Beste. Er hat bisher nicht einmal gewusst, ob diese Familie ueberhaupt die Flucht ueberlebt hat. Die Mitteilung ist natuerlich auch traurig, weil fast niemand von der Familie mehr lebt, aber sie hat zugleich meinen Vater beruhigt. Gott belohne Sie liebe Frau Bollinger fuer Ihre Arbeit. Mein Vater ist krank an Krebs und wir alle sind bewusst, dass sein Leben zu Ende kommt, aber wir sind dem lieben Gott fuer jeden Lebenstag unseres Vaters dankbar. Er hat in seinem Leben nicht viel an sich selbst gedacht und hat eigentlich nichts fuer sich verlangt, aber die einigen Wuensche, die er noch hat, wollen wir fuer ihn erfuellen. Deswegen bin ich auch Ihnen sehr dankbar, dass Sie daran einen so grossen Anteil haben. Mit herzlichen Gruessen aus Polen Eugen Pokora mit Familie.

Mich hat die Anfrage dieses alten kranken Mannes sehr berührt. In meinen Gedanken befasste ich mich oft mit ihm und wie es ihm wohl als junger Mensch bei der Familie Rauschenberger ergangen ist, dass ihn seine Erinnerungen an diese Familie bis in das hohe Alter begleiten und heute noch präsent sind.

Daher schickte ich per Mail an diese Familie Weihnachts- und Neujahrsgrüße, in der Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Es kamen herzliche Grüße der Familie zurück, mit der Bitte der Tochter an mich, und Angabe der Adresse, dem alten kranken Vater einen Brief zu schreiben, er könne deutsch lesen.

So habe ich ihm im ersten Brief von unserer Ansiedlung in Polen und von unserer Flucht geschrieben. In einem zweiten Brief berichtete ich ihm über meine Forschung und die gegründeten Schwabenkolonien in Polen und der Weiterwanderung nach Südrussland. Über diese Briefe hat sich der alte Herr sehr gefreut, wie mir seine Tochter mitteilte. Die Tochter hat ihren Vater über die Ansiedlungszeit der Deutschen in ihrem Ort und seine Erlebnisse im Krieg interviewt. Es kamen unsagbar schwere Geschehnisse zu Tage, die mich bis in mein Innerstes berührten. Ihr Vater kam durch die Vermittlung seines Cousins zu der Familie Rauschenberger als Hirte. Dieser Cousin arbeitete schon bei der Familie. Ihm selbst sei es gut gegangen bei den Rauschenbergers. Er habe bei dieser Familie mit am Tisch gegessen und an den Abenden mit den Rauschenberger Kindern, die teilweise in seinem Alter waren, Rätsel- und Spiele gespielt, wodurch er dann gut deutsch lernen konnte. Der Vater Rauschenberger war sehr hart und streng zu seinen eigenen Kindern, die alle mit auf dem Hof arbeiteten. Die Polen, die bei ihm gearbeitet haben, hätten nicht unter ihm gelitten.

Vor dem Gedächtnis und dem Wissen dieses alten Mannes konnte ich mich nur verneigen. Die 1. Aussiedlung ihres Dorfes fand im April 1940 statt. Er zählte alle polnischen Familien auf, die von ihren Höfen gehen mussten, und alle Familien namentlich, die aus Wolhynien stammten, die dann am 16.06.1940 in ihrem Dorf angesiedelt wurden. Am 28. Februar 1941 kamen acht deutsche Soldaten in das Dorf und begutachteten die restlichen Höfe. Als die Bewohner später bei der 2. Aussiedlung gehen und das Dorf verlassen mussten, durften sie nur das Nötigste mitnehmen. Auch diese Familien nannte er mit Namen. Von 70 polnischen Bauernfamilien, die vor der Aussiedlung im Dorf lebten, durften nur 3 kleine Bauern bleiben. Die bessarabiendeutschen Familien kamen am 10.10.1941. Diese Familien waren ihm mit ihren Kinder namentlich noch sehr gut im Gedächtnis. Als diese angesiedelt wurden, waren die größten Höfe schon an die Wolhyniendeutschen vergeben, so bekamen die neuen Ansiedler 2 bis 3 nebeneinander liegende Höfe. Am 18. Januar 1945 begaben sich die deutschen Familien auf die Flucht. Beim Einmarsch der Ukrainer ging es der polnischen Bevölkerung sehr schlecht. Gerne hätte er gewusst wie es den Bessarabiendeutschen aus seinem Heimatort während der Flucht und danach ergangen ist.

Am 10. Februar hat mir seine Tochter mitgeteilt, dass ihr Vater am 2.2.2015 verschieden ist.